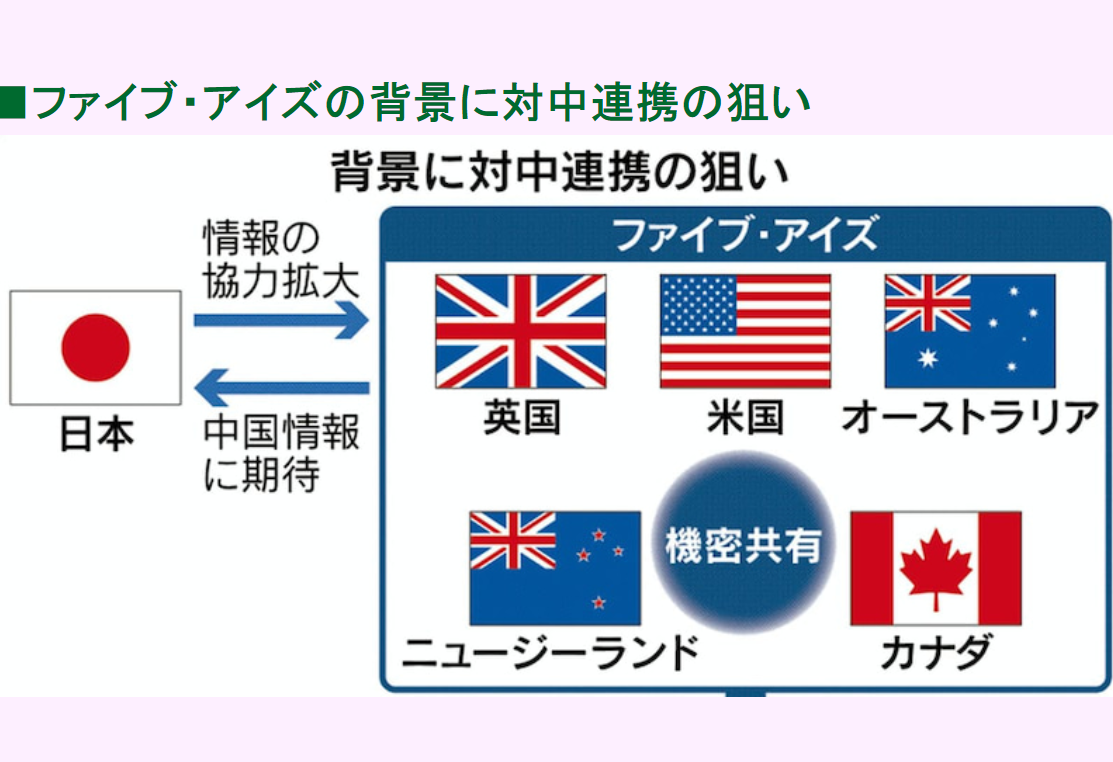

米国主導の欧米民主諸国による中国共産党(以下、中共)の包囲網には、米国、英国、カナダ、豪州、ニュージーランドからなる「ファイブ・アイズ」が中心的な力となっている。シドニー大学准教授・バボネス氏は9月29日、中共と戦う能力を向上させるために、「一帯一路」参加のニュージーランドを除外し、日本を参加させるべきだと提案した。

日本もスパイ協定に?河野防衛相(当時)が接近するファイブ・アイズとは

YAHOO!ニュース(2020年8月18日、FRIDAYデジタル)によると、日本は、専門の「対外情報機関」がないため、主要国ではおそらく突出してインテリジェンス(情報収集・分析)能力が弱いといわれている。日本が中国や北朝鮮の脅威に備えなければならない厳しい状況の中、8月14日付「日本経済新聞」電子版が、河野太郎・防衛相(当時)のインタビュー記事を掲載した。

河野防衛相は、米英が主導する機密情報共有の枠組み「ファイブ・アイズ」との連携に意欲を示し、「日本も近づいて『シックス・アイズ』と言われるようになってもいい」と語ったという。

ファイブ・アイズとは何か?

米、英、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5か国が共同で、安全保障にかかわる情報を共同で収集しようというUKUSA協定がある。

このUKUSA協定加盟5か国は、日本や他のNATO加盟国などとは一線を引いた深い情報共有を行っている。その5か国の情報共有の連携ぶりが、各国当局内やメディアなどでは通称で「ファイブ・アイズ」と呼ばれている。ちなみにこのファイブ・アイズは「5つの目で監視する」という意味ではなく、彼らがやり取りする機密情報が「5か国でのみ閲覧可」つまり5つの目にしか見せない「5アイズ・オンリー」だったことから来ているという。

もっとも、ファイブ・アイズ5か国は「平等」ではない。情報の世界は、同盟国といえどもギブ&テイクの世界である。貢献度に応じて上下関係が生じる。ファイブ・アイズでは米国が圧倒的に上位にあり、次に英国となる。他の3か国はその下になり、必ずしも米英レベルの機密情報を共有させてもらえるわけではない。

とくに、グローバルな通信が衛星通信から光ファイバー通信に移行してくると、海底ケーブルの陸揚げ拠点の重要性が増してきた。今でも電波傍受は重要ではあるが、それ以上に有線ケーブルの盗聴が重要になった。そこで基幹ケーブルが集まる米国の東西の海岸と、英国南西部が、地球規模の通信傍受工作でますます存在感を増している。

さらに通信傍受機関は、現在、かつてのアナログ電波の傍受だけではなく、デジタル情報の収集・分析に軸足を移している。電子メールや暗号化されたメッセージの盗聴、あるいは標的を絞ったハッキング工作、さらにはメタ・データの解析などだが、これはもう圧倒的に米国の技術が高い。従って、ファイブ・アイズといっても、加盟国内での情報格差はかなり大きくなっているのが現状なのだ。

一方、日本で通信傍受を行っているのは防衛省情報本部だが、日本の情報活動としては例外的にその傍受能力は高く、ロシア、中国、北朝鮮などの電波信号を傍受し、分析し、データを蓄積している。通信傍受による情報は日本が持つ数少ない独自情報だが、これは情報のギブ&テイクで、米国とやり取りされている。日本はファイブ・アイズなどの多国間協定には参加していないが、日米間の情報協力は緊密に行われているのだ。

そんな日本が、ファイブ・アイズを中心とする多国間協力の枠組みに参加するアイデアは、主に3つの観点から出てきた。ひとつは、近年、ロシアや中国のサイバー・スパイ活動が強化されていることに対し、いわゆる西側の主要国が連携して対抗しようという話。2つめは、ファイブ・アイズの5か国を中心に、中国産の資源に頼らない経済的な多国間協力を進めていこうという話。そして3つめは、中国の勢力拡大を受けて、多国間で中国包囲網を作ろうという話だ。

日本にとって、得なのか、損なのか

結局、日本が提供する情報と受け取る情報の損得バランスは、持ち出し過多になる可能性が高い。ただ、目的は中国軍の封じ込めなので、いずれにせよ中国包囲網の強化になれば、日本の安全保障にとってプラスとはいえるだろう。

それともう一点、大切なことがある。情報の世界での多国間協力の経験が乏しい日本にとって、ファイブ・アイズの「お友達」になること自体は、悪いことではない。

ファイブ・アイズ5か国は、扱う情報の機密度は限定的ではあるものの、今では通信傍受情報だけでなく、もっと全体的な情報共有を行っている。そこにオブザーバー的に参加できれば、こうした情報の世界と接する機会をより多く持つことになる。

ファイブ・アイズの末席に非公式に「参加させてもらった」としても、第一級の機密情報が簡単に手に入るとか、日本の情報能力が一気に高まるなどというほど、インテリジェンスの世界は甘くない。しかしそれでもいくらかは、通信傍受以外の情報活動のノウハウを吸収できるかもしれない。(著者:黒井文太郎)